知床・羅臼の生きものたち

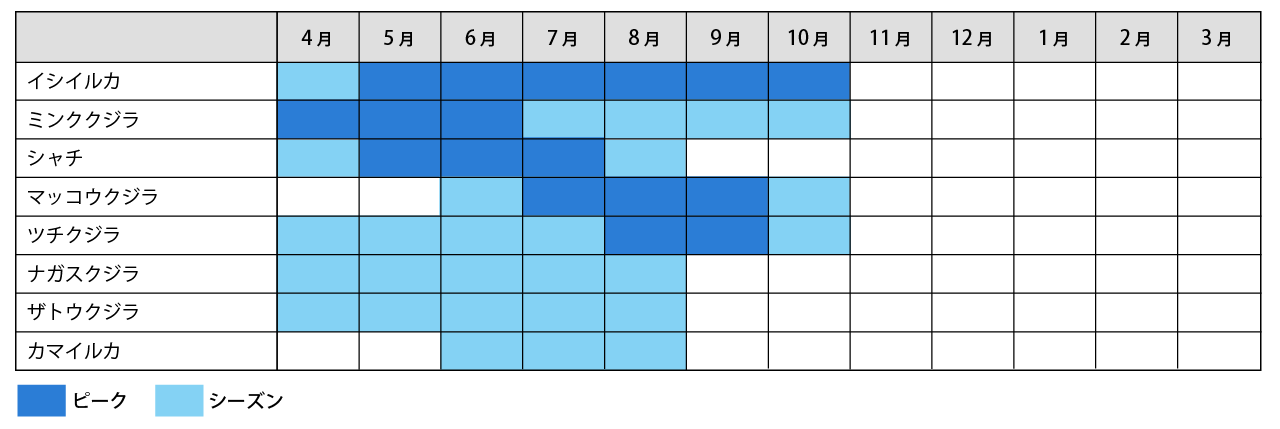

鯨類

よく見られる鯨類

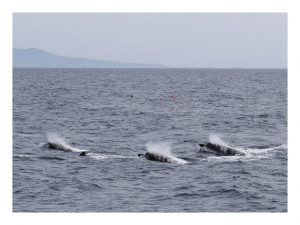

マッコウクジラ 哺乳網 クジラ目 マッコウクジラ科のハクジラ 羅臼沖ではオスのマッコウクジラがやって来ます。

羅臼沖ではオスのマッコウクジラがやって来ます。

体長約12~18m。ハクジラ類の中の最大種で、雄は20mの体長記録があるそうです。

マッコウクジラの特徴は潜水艦のような外形で、体長の3分の2が頭。

一度潜水すると40分は海面に上がって来ないためこの潜水後の息継ぎのために浮上してきた時にマッコウを見られます。中には深海3,000mに90分も潜水したマッコウいたという記録があるそうです。

ななめに潮吹きが上がるのが特徴。

【フォトギャラリー】

シャチ 哺乳網 クジラ目 マイルカ科のハクジラ 別名 さかまた・タカマツとも言います。

別名 さかまた・タカマツとも言います。

雄は体長10mにも達し、雌は8m程あります。

シャチは海の王者で、羅臼沖でも見られる時期は短く人気です。

頭は丸く、くちばしはありません。

成長した雄の背ビレは体長の3分の1くらいの高さで海でも一際目立ちます。

家族で行動します。

☆よく見られる時期は5~7月

【フォトギャラリー】

ミンククジラ 哺乳網 クジラ目 ナガスクジラ科のヒゲクジラ 体は紡錘形で、ナガスクジラ科の中の最小種で、くちばしが尖っています。

体は紡錘形で、ナガスクジラ科の中の最小種で、くちばしが尖っています。

背側が黒く、腹部は白い、胸びれに白色の帯があります。

成体の平均体長は差があるが8~9mで体重は約6tもあります。

オキアミや小魚などを食べており、水鳥の群れの近くにいることが多いです。普段は黒色の背中を出してゆっくり泳ぐ姿を観察できます。ごくたまにジャンプすることがあります。 潮吹きが目立たない。

☆よく見られる時期は3~10月

ツチクジラ 哺乳網 クジラ目 アカボウクジラ科のハクジラ 頭部は丸く口吻が棒状に伸びて、頭の形が木槌に似ている

頭部は丸く口吻が棒状に伸びて、頭の形が木槌に似ている

このことからツチクジラと呼ばれるようになったそうです。

体長は10メートル 体色は黒灰色です。

普段は臆病で、船を近づけるのは難しいです。

潮吹きが低くて丸い

イシイルカ 哺乳網 クジラ目 ネズミイルカ科のハクジラ 体長は約2メートル、寒流性のイルカで頭は小さく前頭部は短く尖った口吻で終わる。

体長は約2メートル、寒流性のイルカで頭は小さく前頭部は短く尖った口吻で終わる。

泳ぐ早さは約55km程で発見しても、そのスピードになかなか写真も撮れません。

船についてくる事が多く、船の波で遊んでくれることも多々あります。

ときどき見られる鯨類

ナガスクジラ 哺乳網 クジラ目 ナガスクジラ科のヒゲクジラ 体長は20mにも達する大型のクジラで、ほっそりとした流線型です。

体長は20mにも達する大型のクジラで、ほっそりとした流線型です。

背面は黒か暗い茶色がかった灰色、腹部は白色で、頭部の色が非対称なのが特徴です。

ザトウクジラ 哺乳網 ナガスクジラ科のヒゲクジラ 体はずんぐりしており、体長の3分の1にもなる胸ビレをもち、いぼのような突起が並んでいるのが特徴です。

体はずんぐりしており、体長の3分の1にもなる胸ビレをもち、いぼのような突起が並んでいるのが特徴です。

体色は黒か黒っぽい灰色で、腹部が白いこともあり、胸ビレの裏側は白色です。

体長は11~16mで、噴気は3mほど、ブリーチと呼ばれるジャンプ行動を頻繁に行います。

カマイルカ 哺乳網 クジラ目 マイルカ科のハクジラ 体長約2.4m、体重約130kg。

体長約2.4m、体重約130kg。

頭部とくちばしが短い。

背ビレの後緑が 鎌の刃のように見えることからこの名がある。

動作は敏速でよくジャンプする事が多い。

ネズミイルカ

小型で体長は約1.5m。体格はがっしりしていて胴回りが太い。ハンドウイルカの様にクチバシは目立たない。

普通背側が黒っぽい灰色で、腹側は白い。

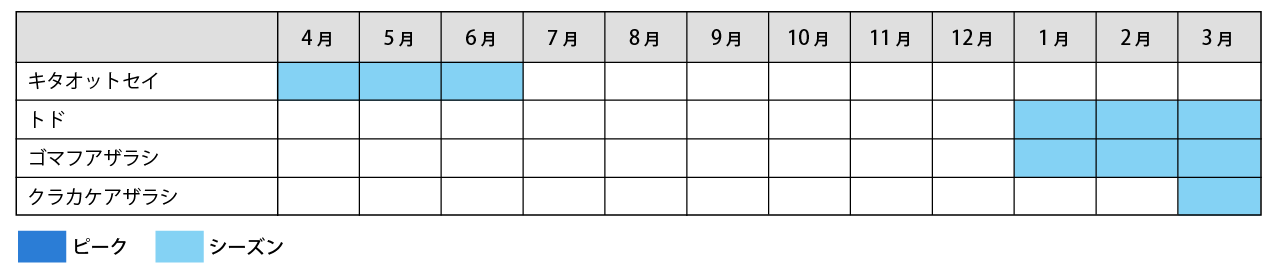

その他哺乳類

キタオットセイ  オスは体長約2.5m、体重約280kg。メスは体長約1.5m、体重約65kg。

オスは体長約2.5m、体重約280kg。メスは体長約1.5m、体重約65kg。

オスの体重はメスの体重のおよそ4倍もあります。

トド  アシカ科では最大でオスは体長3m以上、メスは約2m。海岸近くの岩礁域にみられ、昼間は陸で日光浴をしたり、海に潜って魚類やイカなどを捕らえたりします。網を破り魚を食い荒らす事から『海のギャング』と呼ばれることも。晩春から夏にかけて繁殖し、高度な一夫多妻制。

アシカ科では最大でオスは体長3m以上、メスは約2m。海岸近くの岩礁域にみられ、昼間は陸で日光浴をしたり、海に潜って魚類やイカなどを捕らえたりします。網を破り魚を食い荒らす事から『海のギャング』と呼ばれることも。晩春から夏にかけて繁殖し、高度な一夫多妻制。

☆よく見られる時期は12~2月

ゴマフアザラシ  オスは体長約1.7m、メスは約1.6m。背面は灰色の地に黒いまだら(胡麻斑)模様がある。

オスは体長約1.7m、メスは約1.6m。背面は灰色の地に黒いまだら(胡麻斑)模様がある。

年間を通して一夫多妻制で、縄張りを持っています。繁殖は1~4月中旬まで氷上で行われ、出産ピークは3月中旬から下旬。

クラカケアザラシ  体長約1.6m。黒地に白い鞍をかけたような模様が特徴です。

体長約1.6m。黒地に白い鞍をかけたような模様が特徴です。

両アザラシとも新生児の産毛は白く、流氷上で生まれるため保護色となっています。

☆よく見られる時期は2月~3月

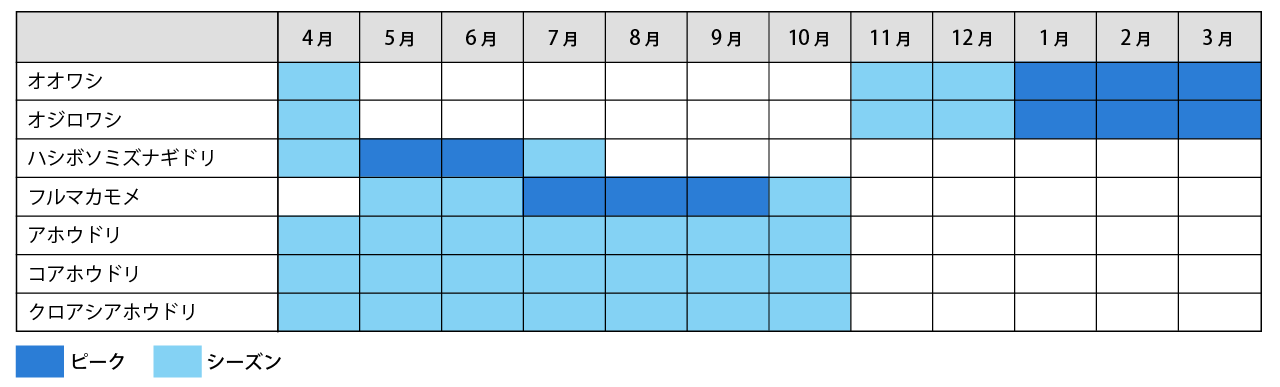

鳥類

オジロワシ 天然記念物

体長0.9m。淡褐色の体に白く短い尾羽、黄色いくちばしが特徴です。多くは冬に渡来しますが一部は留鳥として留まっています。魚・海鳥・哺乳類などを食べています。

体長0.9m。淡褐色の体に白く短い尾羽、黄色いくちばしが特徴です。多くは冬に渡来しますが一部は留鳥として留まっています。魚・海鳥・哺乳類などを食べています。

オオワシ 天然記念物 体長はオスが約0.8m、メスが約1mで日本に住む猛禽類で最大です。尾、肩、ひたいが白いのが特徴です。魚・海鳥・哺乳類などを食べています。

体長はオスが約0.8m、メスが約1mで日本に住む猛禽類で最大です。尾、肩、ひたいが白いのが特徴です。魚・海鳥・哺乳類などを食べています。

オジロワシ・オオワシとも翼を広げると2mにも達する大型のワシです。羅臼では年によっては千羽以上が越冬しています。近海で行われるタラ漁の漁船が捨てる小魚やあらを当てにしているようです。

☆よく見られる時期は2月~3月

ハシボソミズナギドリ 体長約0.4m。全身ほぼ黒褐色で、喉から体下面は灰褐色、くちばしは短めで額がでっぱったように見えるのが特徴です。羅臼では春から秋にかけて沖合に大群が出現します。

体長約0.4m。全身ほぼ黒褐色で、喉から体下面は灰褐色、くちばしは短めで額がでっぱったように見えるのが特徴です。羅臼では春から秋にかけて沖合に大群が出現します。

フルマカモメ 体長約0.5m。羅臼では一年中見られる鳥です。くちばしは短く、ずんぐりした体形が特徴です。体色が黒っぽいタイプ(暗色型)と、白っぽタイプ(白色型)、その中間のタイプがいます。カモメと名がついていますが、ミズナギドリの仲間です。

体長約0.5m。羅臼では一年中見られる鳥です。くちばしは短く、ずんぐりした体形が特徴です。体色が黒っぽいタイプ(暗色型)と、白っぽタイプ(白色型)、その中間のタイプがいます。カモメと名がついていますが、ミズナギドリの仲間です。

アホウドリ 体長約0.9m。クチバシがピンクで先端は青白色、白っぽい顔、後頭部から後ろ頸(くび)にかけて黄色いのが特徴です。羅臼周辺では、初夏から秋に見られますが、冬にも稀に見ることができます。

体長約0.9m。クチバシがピンクで先端は青白色、白っぽい顔、後頭部から後ろ頸(くび)にかけて黄色いのが特徴です。羅臼周辺では、初夏から秋に見られますが、冬にも稀に見ることができます。

コアホウドリ 体長約0.8m。アホウドリより一回り小さい鳥です、アホウドリと比べて背は黒っぽく、目のまわりが黒く見えます。

体長約0.8m。アホウドリより一回り小さい鳥です、アホウドリと比べて背は黒っぽく、目のまわりが黒く見えます。

くちばしはピンクで先端が灰色です。

クロアシアホウドリ 体長約0.7m。全身もクチバシも黒っぽいのが特徴です、羅臼では初夏から秋に沖合で見られますが、悪天候のときにはまれに陸からも姿をみることができます。

体長約0.7m。全身もクチバシも黒っぽいのが特徴です、羅臼では初夏から秋に沖合で見られますが、悪天候のときにはまれに陸からも姿をみることができます。